黄红兵(1978-),男,湖北大冶人,高级工程师,从事电力系统通信技术研究及运维管理工作;

0 引言

随着坚强型智能电网建设的逐步深入,电力通信光缆线路作为智能电网的支撑基础,同时光缆线路自身的智能化运行程度也是智能电网不可或缺的组成部分[1]。电力通信光缆安全运行是电网正常运行的重要保障,一旦出现光缆事故,将对电网生产、调度等业务造成极大的影响。在各类光缆安全事故中,多数都因道路修建、市政建设、违章开挖、野蛮施工、线路覆冰等外力因素影响,导致光缆达不到限高要求。但大多数危及电力通信光缆的隐患有一个渐进过程,在光缆遭受外力破坏时可以通过及时预警而采取措施加以处理,从而可以有效地预防或避免事故的发生[2]。

由于电力通信光缆覆盖范围极广,而且数量众多的光缆横跨城市道路、山地、河流等自然环境更为复杂的区域,完全靠人力来完成对数量庞大的光缆线路巡检,工作效率低下。因此有必要研究电力通信光缆运行状态的在线智能监测技术,为电力通信光缆的安全稳定运行提供技术支撑[3-4]。

1 电力通信光缆运维现状

在智能电网快速发展的形势下,通信光缆线路的分布越来越广。由于电力通信光缆线路具有面广、线长、高空、野外、跨两高的特点,极易遭到外力破坏。迅速增长的光缆线路给线路运行维护人员带来了越来越多的巡视维护工作,但对处于交叉跨越、人员活动密集、自然灾害区域等地的线路危险点的观察巡视又是必不可少的[5]。目前在电力通信光缆线路的运行维护方面主要依靠人工间歇性巡视为主[6-7],一般巡视周期为一个月,而在非巡视期内对光缆线路的对地距离、温湿度、倾斜等运行状态缺陷是不得而知的,这就为电力通信光缆的安全运行埋下了巨大的安全隐患。近年来电力通信光缆事故逐年上升,说明了人工巡视方式已不能满足现有的安全需求[8]。

2 智能监测系统结构

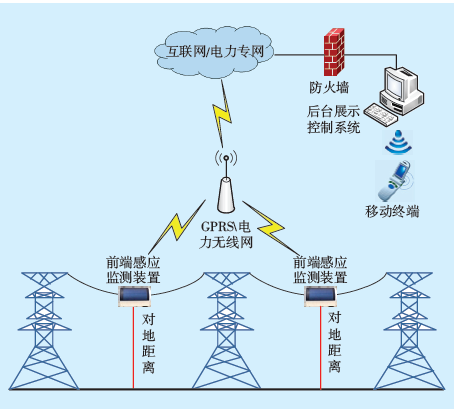

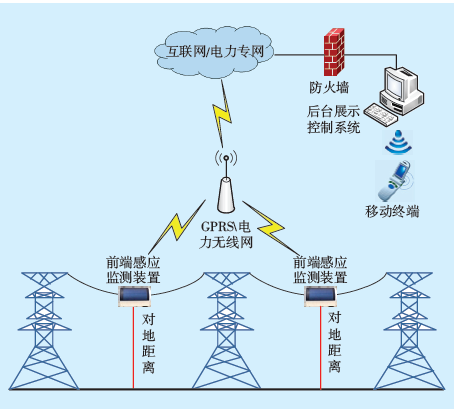

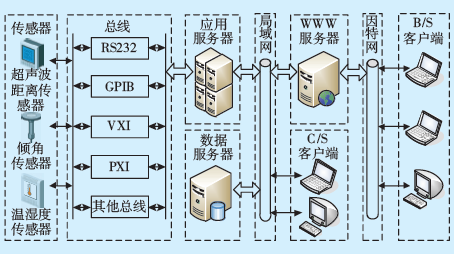

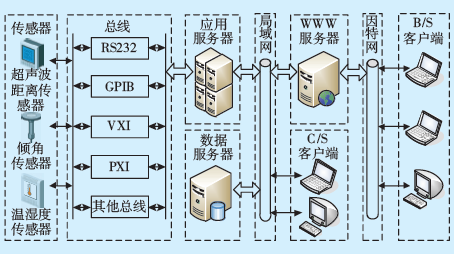

系统主要由前端感应监测装置、后台展示控制系统2部分组成,系统结构如

图1

系统结构

Fig.1

System architecture

图1

系统结构

Fig.1

System architecture

3 前端感应监测装置

3.1 电路与硬件结构

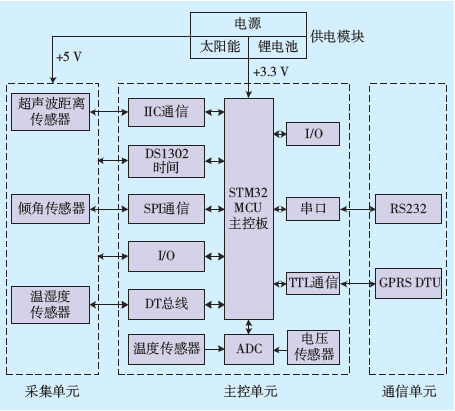

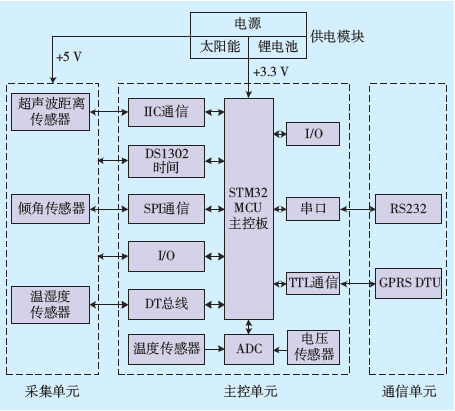

前端感应监测装置重量为950 g,尺寸为26× 20×14 cm,外观采用流线型设计并充分考虑风阻,通过夹紧挂钩固定在钢绞线上,光缆从装置顶端预留的空间穿过,不触碰光缆,不会给光缆的正常运行造成任何影响。监测装置利用数据采集单元中的超声波距离传感器、倾角传感器、温湿度传感器,将采集到的数据通过IIC、SPI、I/O通信协议传送到STM32 MCU主控板上,主控板根据倾角和温湿度信息对采集到的测距数值进行智能补偿和修正,得到精准的对地距离数值,再经数据集中器汇总后通过GPRS无线网络接口传输到后台展示控制系统中。前端感应监测装置电路结构如

图2

前端感应监测装置电路结构

Fig.2

Circuit configuration of the front-end induction monitoring device

图2

前端感应监测装置电路结构

Fig.2

Circuit configuration of the front-end induction monitoring device

3.2 工作原理

前端感应监测装置分为感知层、传输层。感知层由距离传感器,温湿度传感器、倾角传感器组成,主要负责光缆对地距离等数据的采集;传输层负责将收集到的数据通过无线通信网络传输到后台。

由于电力通信杆塔发生倾斜会对前端感应装置的对地距离产生影响,因此通过前端感应监测装置测量与地面之间的距离就可以很好地判断光缆的运行状况。距离传感器是利用超声波信号发送和接收时刻的时间差与信号在介质中传播速度的关系来实现距离测量的一种传感器,可用在处于道路、河流、铁路“三跨区域”的35 kV及以下架空光缆线路上。光缆发生倾斜的行为可以由惯性测量单元进行感知,因此通过对前端感应监测装置中的惯性测量单元信号进行采集与分析,可有效监测光缆的倾斜状态,在事故预防上起到重要作用。倾斜采集单元的原理是利用三轴地磁解耦和三轴加速度计来实现光缆倾斜和振动的数据采集,为光缆对地距离超过阈值的精确预警提供数据分析功能,从而降低系统预警信息的误报率[9-10]。

3.3 装置供电

前端感应监测装置由于部署在野外工作,天气条件复杂多变,其稳定性显得尤为重要,而供电稳定是装置正常运行的先决条件。前端感应监测装置整个电路采取低功耗设计及动态功率管理,每小时上传一次数据时的平均功耗仅有0.02 W˙h。在采用低功耗设计的同时,装置顶部的外表面采用2片柔性太阳能膜,分别以浮充的方式为锂电池供电,从而增加太阳能膜的受光面积,提高了太阳能膜的转化效率。并且,通过电源管理单元的低压及过流保护电路,可以避免锂电池的过放电和强日照下的过充电,有效地延长了锂电池的使用寿命。供电的同时,电压检测电路还会将数值按规约要求实时上传后台。

在电源输出电路中,前端感应监测装置采用了过流保护、自恢复以及防雷击等高压、强磁场极端情况下的保护措施,其典型措施有:防雷击元器件的使用、工作接地与保护接地的正确设计等[11]。采用2片高效、低照度柔性太阳能膜,按不同方向排列,还可确保装置在连续30天的阴雨天气下也能正常稳定的运行。

3.4 数据加密与分析

前端感应监测装置与后台服务器通信采用类似Modbus的ASCII消息帧[12],具有24位设备地址,8位功能代码,8位校验符,是一种经过改进的传输协议,能够接入集群化的设备,可有效防止数据出错和丢包,并且拥有近200多项待启用的功能,特别适合大数据的处理。

后台数据分析采用流水线工作模式,对前端传送过来的数据进行即时解析,并将解析内容与源码包存入数据库。当接收数据过多时,数据包分条存入后台申请的内存空间FIFO,以防数据量过大而来不及处理。数据接收、数据解析及数据存储三步处理分开完成,从根本上保证了数据量过大时也会得到及时有效处理。

3.5 通信网络的融合

目前国内野外在线监测装置能随时随地接入的网络只有移动的2G网络,所以本装置采用数据流量的GPRS通信方式,在网络中通过UDP或者TCP连接后台。UDP可以实现多点快速传输,传输速度快;TCP则实现单点稳定传输,传输数据包较大。由于这2种通信协议各有利弊,后台同时支持这2种协议,根据设备的具体情况而定。利用双通信方式,可有效地保证和兼容现有通信网络的数据传输。

4 后台展示控制系统

4.1 系统组织结构

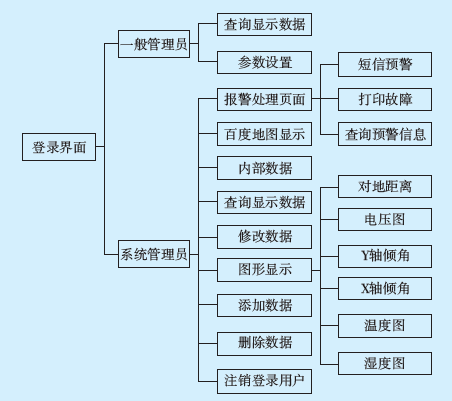

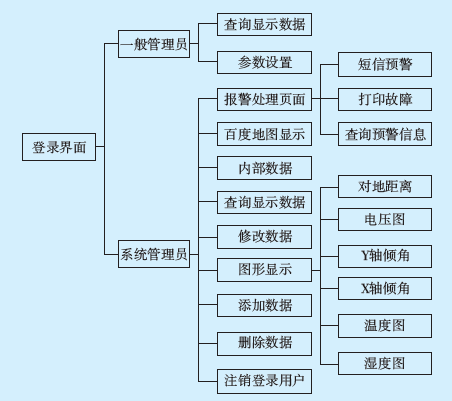

后台展示控制系统将前端感应监测装置采集到的数据进行分析和处理。登录用户不同则显示的功能模块不一样,其中登录用户分为系统管理员和一般管理员。系统管理员主要对全部数据进行操作,其中包括添加、删除、修改、查询页面,点击相应的按钮便可跳转到不同的功能页面,其中有一些数据(温度、湿度等)是用图形显示出来的,这样更加形象直观。一般管理员只能查询自己所辖装置的数据,并且只能修改自己的设备命名,其他数据不能修改。后台展示系统组织结构如

图3

后台展示系统组织结构

Fig.3

Organizational structure of background display system

图3

后台展示系统组织结构

Fig.3

Organizational structure of background display system

后台展示控制系统由数据通信模块、数据处理服务器、客户端及综合分析软件组成。综合分析软件将统一接收来自前端感应监测装置的数据,并进行大数据分析、统一展现、统一分析和管理,可以查询统计历史数据、生成报表及作出决策辅助分析。

4.2 系统逻辑结构

系统逻辑结构如

图4

系统逻辑结构

Fig.4

Logical structure of system

图4

系统逻辑结构

Fig.4

Logical structure of system

4.3 软件配置

后台展示控制系统综合分析软件模块包括Browser/Server(B/S)、Client/Server(C/S)2个部分,以B/S为主体,C/S为配合,C/S只为当一个客户端需要B/S主体软件提供的WebServices接口时才能有效工作,2种模式互为配合,共同弥补B/S模式下的报警信息及时性问题和C/S模式下的软件更新复杂性问题。

B/S部分主要完成前端感应监测装置数据采集的信息发布,管理者通过B/S系统可轻松实现对前端感应监测装置地址、端口等信息的配置,用户可通过Web前台获取视频采集点的相关信息,同时还考虑到了C/S结构在数据传输层的优势。

5 监测结果与分析

5.1 状态综合监测

前端感应监测装置固定安装在通信杆塔之间光缆的弧垂处,保证监测装置垂直于地面,实现对光缆对地距离、温湿度、倾斜等运行状态的实时智能监测、预警与分析决策。系统所监测的内容包括:对地距离、周边环境温/湿度、光缆倾角、电压等(见

图5

监测内容数据汇总

Fig.5

Summarization of monitoring data

图5

监测内容数据汇总

Fig.5

Summarization of monitoring data

5.2 对地距离监测

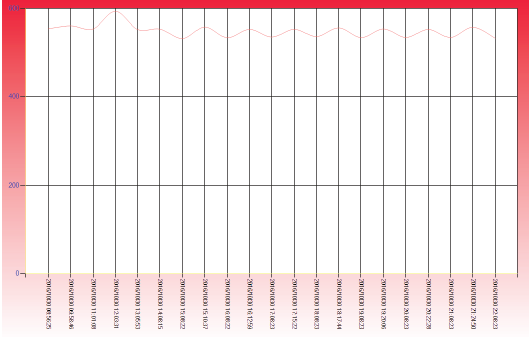

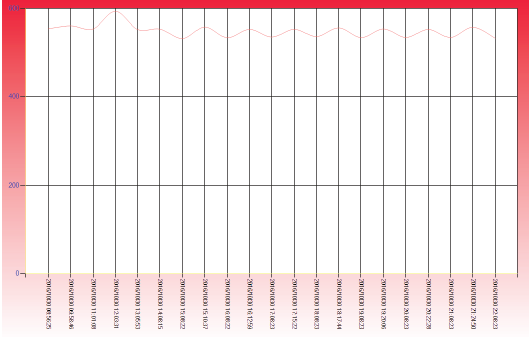

在各类光缆安全事故中,多数都因道路修建、市政建设、违章开挖、野蛮施工、线路覆冰等外力因素影响,导致对地距离变化。特别在冰冻雨雪天气下,光缆线路的覆冰现象频发,线路重量增加会使得垂弧增大,光缆对地距离也随之减小,覆冰严重时还会导致光缆断裂、杆塔倾斜等事故,严重影响电网的安全稳定运行[13]。以预防线路覆冰灾害为例,在实际中可以利用本文设计的光缆状态在线监测装置,对易发覆冰的重点线路进行布控,通过微波测距进行监测,对光缆的对地距离变化做出早期的预警。一旦线路的实际对地距离超出设定的安全阈值,系统将会产生远程实时告警,为运维人员及时消除线路覆冰所导致的光缆断裂等潜在危险争取时间。光缆的对地距离监测数据如

图6

对地距离监测数据

Fig.6

Monitoring data of the distance to ground

图6

对地距离监测数据

Fig.6

Monitoring data of the distance to ground

图7

对地距离监测数据波形

Fig.7

Monitoring data waveform of the distance to ground

图7

对地距离监测数据波形

Fig.7

Monitoring data waveform of the distance to ground

装置将第一次采集的对地距离数值作为基准值,通过后台设定对地距离的阈值,一旦光缆对地距离偏离了设置的阈值,对采集到的数据进行综合分析后,后台系统就会及时向预设的运维人员手机上发送预警短信,以便迅速、精确地获取对地距离变化和故障位置信息。

5.3 环境温湿度监测

系统通过对光缆周边环境温度、湿度的监测,来辅助判断导致光缆故障的环境因素。与此同时,利用无线通信和主站软件管理系统把数据信息集中汇总,通过大数据模型分析,给出光缆故障的分析判断,提供大概率解决问题的方法。

5.4 光缆倾角监测

前端感应监测装置采用光电子传感技术实现对光缆线路倾斜的在线监测。由于光缆倾斜也会导致对地距离的变化,可通过对光缆X、Y轴的倾角差值进行关联性分析,作为系统发送对地距离预警的重要参考。光缆倾角监测数据界面与

5.5 装置电压监测

前端感应监测装置采用充电保护电路设计,可以避免锂电池的过充和过放电。数据传输单元正常3 min上传一次数据,并根据电池剩余容量的大小自动调整数据上传的频率,以确保装置在连续30天的阴雨天气下也能正常工作。同样地,通过查看装置电压监测数据界面以及不同时刻对应的同步电压波形图,可直观地观测到装置电压的变化情况。

6 结语

本文设计实现了一套光缆运行状态的在线智能监测系统,该系统采用了无线通信、嵌入式系统、数据压缩、大数据分析等多种先进技术,实现电力通信光缆对地距离等运行状态24 h无间断的实时监测和预警,能有效降低电力通信光缆的故障率,提高电力通信光缆的运维和管理水平,减轻运维人员的日常巡线工作量,为电力通信系统的安全稳定运行提供有力保障。

(编辑:张钦芝)

参考文献

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]